企業でYouTubeを運用する際、日常の業務と並行しながら結果を出すことは簡単ではないですよね。僕もこれまで様々な企業様のYouTube運用に携わらせていただきましたが、「不安が大きい」という声はよく耳にします。

そこで本記事では、YouTubeで企業アカウントを運用する時の注意点を11個紹介していきたいと思います。

運用目的が曖昧

これは本当にあるあるなのですが、「何のためにYouTubeを始めるのか?」「成長した先でどのように活用したいのか?」こういった部分が抜け落ちて、「流行っているから」「他の企業もやっているから」という理由だけで始めると絶対にうまくいかなので初めに運用目的はしっかりと定めましょう!

キウイくん

キウイくんYouTubeの効果を測定する上でも運用目的を定めておくことはとても大事だよ!

コンセプトが曖昧

運用目的が曖昧なのと同じくらい、よく見るのがコンセプトが曖昧というものです。

コンセプトとは

- ターゲット像(性別や年齢、趣味など)

- チャンネルのテーマ

- 世界観

などのことです。

運用目的とごっちゃになってしまっている方が多いのですが、「コンセプト」と「運用目的」は別物なので注意しましょう!

リサーチが甘い

コンセプト設計が甘い原因にもなり得るのですが「リサーチが甘い」というのも気をつけるべきポイントです。

- 競合チャンネル(コンセプト、サービスや商材、導線の組み方、レイアウトなど)

- 扱いたい分野で伸びている動画とその切り口

- 自社の強み

- 自社の弱み

これらのポイントを徹底的に調べ上げて自社と比較し、自社の強みを洗い出していきましょう!

導線設計が甘い

YouTubeを見た後で、「どんなアクションを視聴者に起こして欲しくて、どんな風にそのアクションを誘導するか」という設計はしっかり行う必要があります!

視聴者というのは、私たちが思っている以上に全然アクションを起こしてくれません。

信じられないかもしれませんが「概要欄が何かわからない」「概要欄の開き方がわからない」などの視聴者も多くいるので、その方達をしっかり誘導できる仕掛けを考えておきましょう!

知的財産権を侵害する

主な部分で言うと大抵は「著作権」です。言うまでもないかもしれませんが、著作権を侵害すると企業の信用を損なうので、細心の注意を払いましょう!

クリエイターとビジョン共有ができていない

これは運用開始後の問題になりますが、編集者やデザイナーと運用目的やコンセプトなどのビジョンが共有できていないと、編集テイストやサムネイルのテイストなどが統一できず、「視聴者にコンセプトが正しく伝わらない」「イメージとかけ離れた作品が上がってくる」などの問題が起きます。

自分たちが思っている以上に、ビジョンを共有することは難しいので、やりすぎることはないくらいです!

短期的な結果を求める

資金力のない企業やせっかちな経営者の方がやりがちなのですが、「短期的な結果を求める」というケースは非常によく見ます。

ですが、YouTubeの成長を3段階で表すと下記のようになります。

目安で言うと、3ヶ月経っても再生回数は50回程度でも焦る必要はありません。(というか順調)

STEP3までたどり着くのに数ヶ月〜半年かかることも珍しくなく、効果を実感し始めるまでに1年以上かかることも珍しくありません。

再生数を追い求める

YouTuberと呼ばれる人たちの存在により、「YouTube=広告収入」というイメージが広がっていますが、チャンネル登録者が2000〜3,000人にいっても、広告収入は月に数千円という世界です。

企業がYouTubeを活用する際は、再生数を稼いで広告収入を得るモデルよりも、「自社の強みをアピールしてサービスを利用してもらうモデル」の方が収益性も高くなりやすいです!

運用目的やコンセプト次第になりますが、「再生数至上主義」にならないように気をつけましょう!

サムネやタイトルなどで過激な言葉を使う

個人の場合は多少柔軟性が高くなるのですが、企業チャンネルでは強い言葉による訴求はリスクが高くなります!興味を引くのに使いたくなりますが、サムネやタイトルで過激な言葉を使うのは控えましょう!

宣伝色が強い

再生数の項目で先述した通り、企業のYouTubeの場合「自社の強みをアピールしてサービスを利用してもらうモデル」というのが最も親和性が高いと考えています。こういうと、自社の強みをアピールしまくる動画を作る方がいるのですが、いきすぎると「ポジショントーク」「都合のいい宣伝」などと視聴者の不満を買ってしまうことになります。これだと逆効果になってしまいますよね。

理想的なのはOPやEDで軽く自社の実績や強みを言及し、視聴者から自発的に商品やサービスの詳細を確認してもらえることです!

課題解決性が低いコンテンツになっている

課題解決性が低い動画というのは、中身がないコンテンツに見え、有効な視聴者を獲得することが難しくなります。

場合によっては「問題解決の原因がわからない人/企業なんだ」「ヒアリングも下手そうだな。。。」といった印象すら持たれてしまうかもしれませんよね。

宣伝色を抑え、自社の強みをアピールする方法は、ここに集約されています。

「課題解決性が高いコンテンツ」というのは、「ニーズにマッチしているな」「ここなら私の力にもなってくれるかも」と良い印象を持ってもらいやすくなるからです。

そうすることで、自社のサービスをごり押ししなくても、興味を持ってもらえたり、問い合わせにつながっていくというわけです!

「売らずに売る」の秘訣は、まずは相手の話を聞いて課題を解決するところから始まるんだね

特化していない

近年のYouTubeはレッドオーシャン化してきています(特に個人YouTuber)。その際に効力を発揮するのが「特化すること」です。

例えば

- 副業の中でも「子育て/家事との両立」に特化する

- 海外進学のための英語に特化する

- 離婚問題に特化した弁護士事務所

のようにです!

こうすることで、より深い悩みを抱えた視聴者にリーチしやすくなる上に、大手のチャンネルとは別の土台で戦うことができます!

まとめ

以上、企業がYouTubeチャンネルを運用する上での注意点を11個紹介しました。

「これらを他業務と同時進行でやるのは難しい」「経験もなく自分一人でやるのも、社員に任せるのも不安」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください!

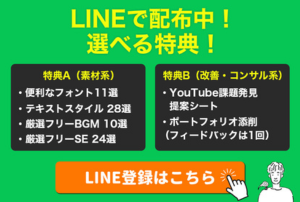

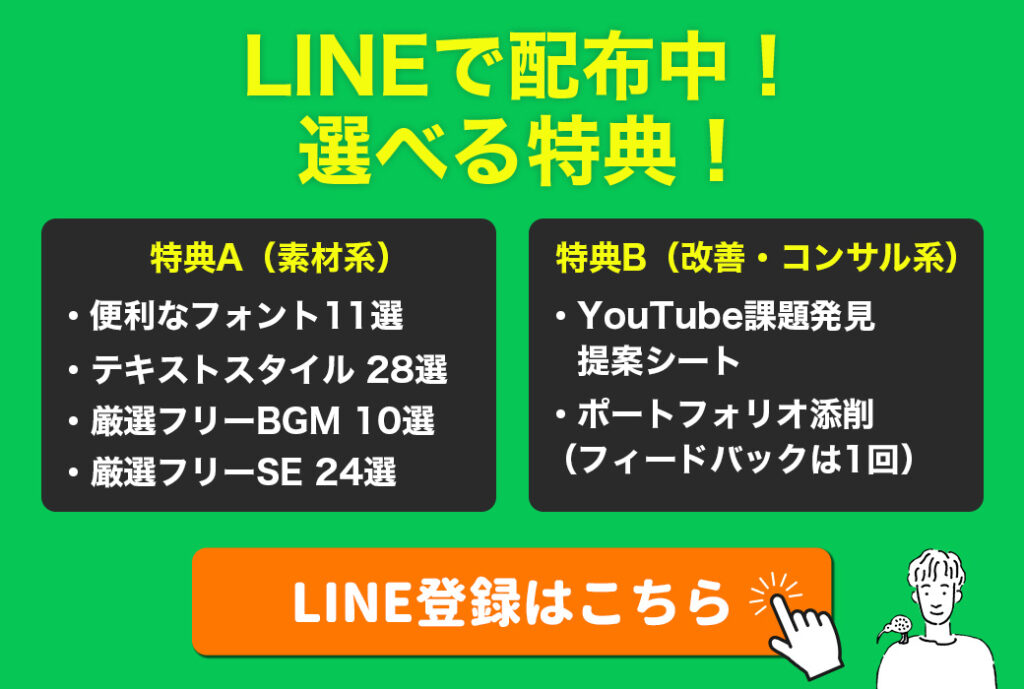

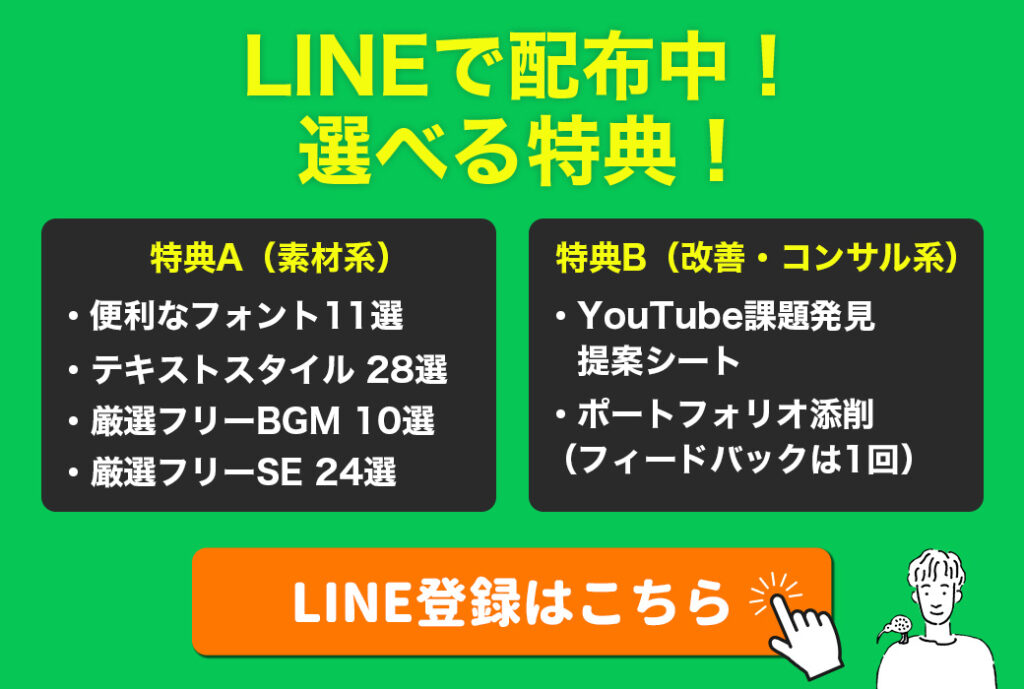

🎁 公式LINE限定特典 🎁

ただいま、このブログをご覧の方限定の【選べる特典】をご用意しました!

- LINE限定 厳選BGMリスト (商用利用可能な無料BGM10選)

- 使い勝手抜群なフリーフォントリスト(Adobe Fontsあり)

- 便利なフリーSEリスト (商用利用可能な効果音24選)

- テキストスタイル28種(再配布禁止、YouTube利用OK)

- YouTube課題発見提案シート

- ポートフォリオ添削

お好きなほうを選んで受け取れます。

ぜひ今のうちにご登録ください!

予告なく内容の変更、中止となる場合がございます。