──単価1万円でも、喜んで仕事をお願いしたくなる編集者へ

動画編集をしていて、

「どうして自分は単価が上がらないんだろう?」

と思ったことはありませんか?

多くの人が勘違いしがちですが、

“高単価で依頼される編集”とは、テレビのような派手な演出ができることではありません。

本当のポイントは、どれだけ「なんとなく」の編集を減らせるかです。

「このカットはなんとなく短いほうがいい」

「この色味がなんとなく好き」

──そんな“感覚頼り”を抜け出し、なぜそうするのかを説明できる編集者は、本当に仕事がなくなりません。

センスで行う編集ではないからこそ、“なんとなく見やすい”を理論的に作れるのです。

では、どういったポイントに気をつければ「論理的な編集」ができるのでしょうか?

そして、“素人っぽさ”はどんなところに現れてしまうのでしょうか?

再現性を高めて、「1万円でも安い」と思われる編集者になるためのポイントをまとめてみました。

*単価1万円以上とは、素材尺10分程度の動画を編集した際の金額を目安としています。

大前提

当然ですが、ミスが多い編集者は単価が上がりません。

なぜなら、ミスの多い編集者は、相手の時間やエネルギーを奪うからです。

でも本当に大事なのは、「なぜ時間を奪われることがクライアントにとって悪なのかを知っておくこと」です。

実は、「支払い単価を1万円以下に抑えたい」という価値観を持っているクライアントはそう多くありません。

どちらかというと、「手を空けたい」と思っているんです。

ビジネスをしている人にとっては「目の前の出費<事業拡大」です。

そんな中、修正指示にとられる時間が長くなると、指示出しにとられるエネルギーと時間が多くなってしまいます。

そうすると、事業がなかなか成長しなくなってしまうんですよね…

これは「自分が本当にやりたいことをやらせてもらえない感覚」なので、実はストレスが非常に大きい状態です。

クライアントは「時間を作りたい」と思って、動画制作を外注しています。

外注で浮いた時間をHP作成に使ったり、営業をして新たな案件をとってくるなどして、事業規模を拡大していきたいと思っています。

また、相手の事業が大きくならないということは、結果的に自分の仕事がなくなってしまうことにもつながるということは、ぜひ知っておいてください。

①カットとテロップの切り替えが合っている

テロップがワンテンポ遅れて出たり、カットの切り替えとズレていると、それだけで“素人感”が出てしまいます。

- 発言の最初の言葉が聞こえるタイミングと、テロップの最初の文字が表示されるタイミングが合わない

- 映像クリップが切り替わったタイミングでテロップクリップの切り替わりがワンテンポ遅れる

- 画角がアップになるシーンなどでサイドテロップを一時的に非表示にしようとし、通常画角に戻った際またはアップに入る際にサイドテロップを切り替えるタイミングがずれる

キウイくん

キウイくんより理解を深めたい方は下記の動画をご覧ください!

逆に、言葉と映像のタイミングがぴったり合っていると、それだけで「気持ちいい動画」に感じられます。

そして、意外に思われるかもしれませんが、これが出来ていない編集者はものすごく多いです。

②間(ま)の取り方に意図がある

「間」は削る/残すの二択ではなく、役割を持たせてコントロールする”演出要素”です。

“意図のない間”はテンポを壊し、意図のある間は情報と感情の解像度を上げます。

- 意図がない間の作り方

- クリップの先頭に0.5秒くらい沈黙の間がある → だらっとする

- 機械的に全てジャンプカット → 移動風景が見えなかったり、会話の余韻などが残りにくい

- 意図がある間の作り方

- 1〜2fだけ間を残し、会話がスタート → すぐ言葉が入って情報密度UP

- 移動の“証拠”として0.5秒残す → 空間と目的が伝わる

意図を持った間を作る為のポイントは、「言い始めの際の間」と「言い終わりの際の間」に分けて考えることです!

1) いい“始まりの間”——情報を前に進めるための判断

- 会話シーン(情報提示が主目的)

基本は残さない。言い出し直前の“ため”は切るとテンポが上がり、視聴負荷が下がる。 - 移動・状況描写(空間や行動を見せたい)

画一的に切らない。無言でも“移動している”事実を見せることで文脈が伝わる。

→ たとえばエンタメ系Vlogの移動ショットは、0.3〜0.8秒の“呼吸”を残すと視覚的理解がスムーズ。

2) いい“終わりの間”——意味を着地させるための設計

- 「、」で終わる文脈

つなぎの意味なので短く。次フレーズへの期待を切らさない(0.1〜0.2秒の余韻)。 - 「。」で終わる文脈

一旦落とすのでわずかに置く。理解の“沈殿時間”を与える(0.2〜0.4秒)。 - 無音をあえて残す

次に来る恐怖・強調・落差を際立たせる“振り”として機能。SFXやBGMの前に意図的な無音を挟むとさらに効果的。

③誤字脱字・表記ミスをなくす習慣がある

テロップの誤字は、クライアントからすると“丁寧さの欠如”です。

ただ、これに関しては「何度チェックしてもどうしてもミスが出てしまう」という気持ちも、正直わかります。

そんなとき、意識して欲しいのは「自分でチェックするのをやめる」ということです。

例えば、Googleドキュメントの「スペルと文法チェック」という機能やAIツールを使うなどすれば、自分で全て目視でチェックするよりは安心ですよね。

どちらも数分でできる作業だからこそ、「その数分をサボる人なんだ」と思われやすいです。

「ミスを出さない仕組み」を作る工夫をしてみてください。

④音のバランスが整っている

声・BGM・SE(効果音)のバランスは、視聴者が感じる“クオリティ”を大きく左右します。

よくあるのは、メイン音声が小さすぎたり、逆にBGMや効果音が大きすぎるというケースです。

視聴者が集中して動画を観られるバランスをしっかり意識しましょう。

⑤明るさが整っている

今回紹介する中で、これが一番難しいかもしれません。

というのも、PCの環境によって違いが出てしまったり、目視で確認すると暗さに気づけないことがあるからです。

僕自身も、過去に制作した動画を振り返ってみると「うわっ!暗!」みたいに思うことはよくあります。

編集中は全く暗いと思っていないんですよね。

これを防ぐためのポイントもやはり「主観ではなく、客観的な指標で明るさを把握すること」。

そして、編集ソフトで素材を読み込んだら、「何よりも先にまずは明るさの調整をする癖をつけること」です。

Premiere Proであれば、明るさのチェックには「Lumetriスコープ」を使うようにしましょう!

⑥クリックノイズをケアできる

「プツッ」「ブチッ」のような、瞬間的に発生するノイズのこと。

動画を編集していると、どうしてもシーンの切り替わりの瞬間などにクリックノイズが発生してしまうことがあります。

こういった雑音が入ってしまうと、どうしても動画のクオリティが下がってしまいます。

シーン間を「コンスタントゲインで繋ぐ」などすれば緩和できるので、ノイズへのケアも心がけましょう!

⑦デザインの統一感がある

フォントや色、余白、整列などのルールがバラバラだと、どんなに内容が良くても“安っぽく”見えてしまいます。

何となくダサく見える編集の場合、このデザインが崩れていることが非常に多いです。

テキストスタイルについてはディレクターからもらうケースやマニュアルで指定されているケースも多いと思うので、決してゼロから作れる必要はありません。

ただし、デザインが分かると動画が締まって観やすくなるということは覚えておきましょう!

そして、デザインを”作れる”ようになると、単価3万円が見えてきます。

“編集ができる人”ではなく、“世界観を作れる人”にはもっとお金を払います。

おまけ

動画の目的を理解している

これは少し上級なのですが、「動画の目的を理解している編集者」はめちゃくちゃ強いです。

例えば、「高感度を取りに行く動画なのか?」「バズりに行く動画なのか?」「理念に共感してもらうための動画なのか?」「販売に繋げるための動画なのか?」

本来は、この辺りの目的次第でカットする部分、残す部分なども変わってくるはずです。

まとめ:意図を持った編集ができるようになろう!

単価1万円超えを目指したければ、“感覚を磨く”ことや”派手な演出”を目指すのではなく、“再現できる判断”を増やすことが大切です!

編集の精度は、センスではなく仕組みで上がります。

AIやツール、Premiere Proの機能をうまく活用しながら客観性なども取り入れ、今日解説したようなポイントにおける「なんとなく」を一つずつ減らしていきましょう。

また、作業効率化としてのAI活用も大事ですが、「クオリティアップや判断に使う労力の削減にAIを活用する」というAIとの向き合い方も、ぜひ今日持ち帰ってくださいね。

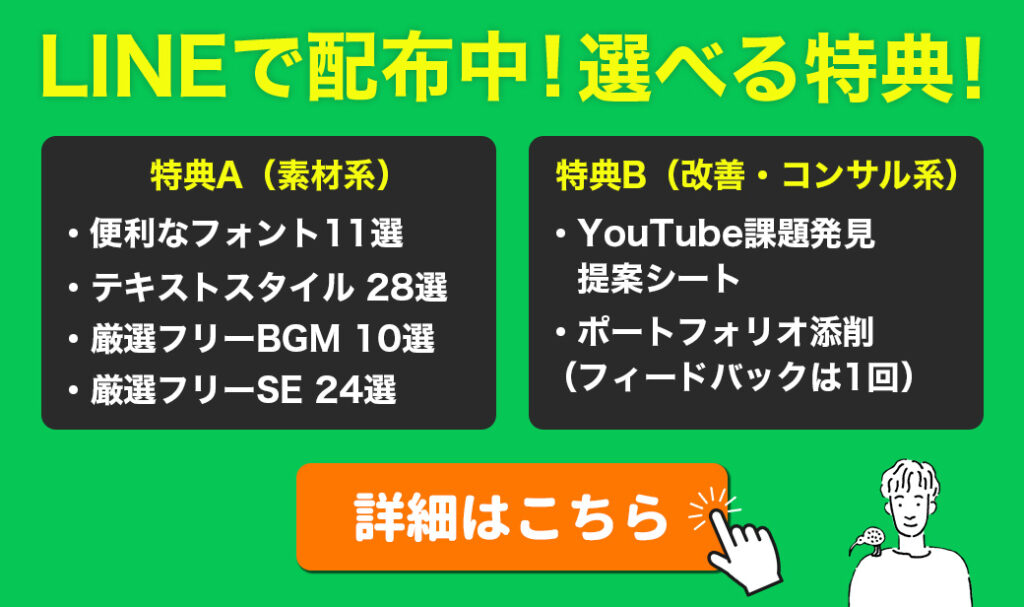

LINE登録でフォント/テキストスタイル/BGMリストをセットでプレゼント中!

このブログをご覧の方限定の【選べる特典】をご用意しました!

- LINE限定 厳選BGMリスト (商用利用可能な無料BGM10選)

- 使い勝手抜群なフリーフォントリスト(Adobe Fontsあり)

- 便利なフリーSEリスト (商用利用可能な効果音24選)

- テキストスタイル28種(再配布禁止、YouTube利用OK)

- YouTube課題発見提案シート

- ポートフォリオ添削

お好きなほうを選んで受け取れます。

ぜひ今のうちにご登録ください!

予告なく内容の変更、中止となる場合がございます。