はじめに

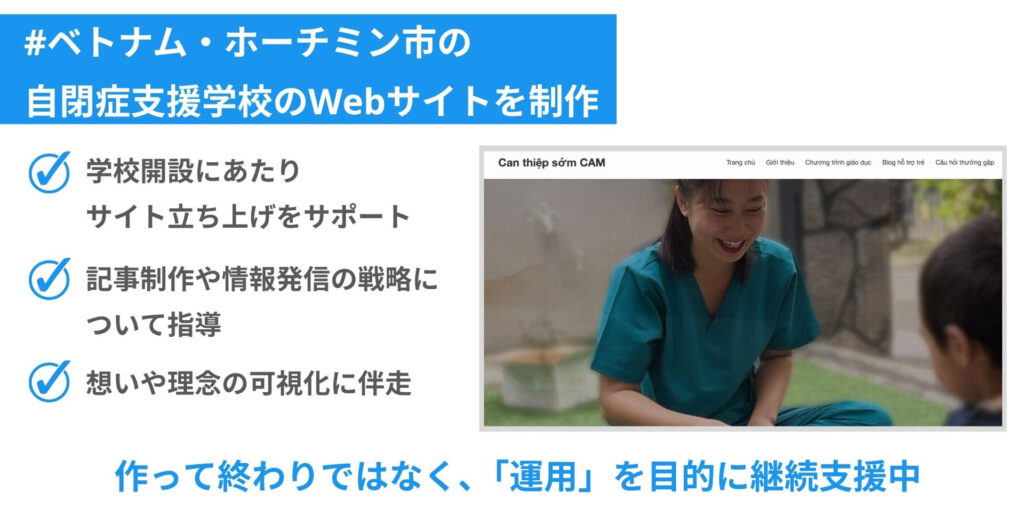

別記事にて、ベトナムの自閉症支援学校「CAM(ホーチミン)」「Happy Kids(ドンナイ)」のWEBサイト制作をお手伝いしたことをご報告しました。

その際、Webや記事制作を通じて、僕はたくさんの“言葉にならない想い”に触れてきました。

子どもたちの笑顔、先生方の真剣なまなざし、

そして、静かながらも確かな「希望」のような空気。

そんな時間を過ごすうちに、「言葉の壁を越えて“伝わる”何かを届けたい」という気持ちが芽生えました。

その想いから、日本から絵本を寄付する取り組みを行うことにしました。

どうして「絵本」だったのか──言葉を超えるきっかけ

実は僕自身が絵本が大好きで、自分で絵本の制作をするほど、絵本に魅力を感じています。

そのため、海外に行く際も何冊か絵本を持ち歩いています。

滞在中、まだ言葉が話せないベトナム人の1歳児と交流する機会があったのですが、日本の絵本を見せたところ、とても笑顔で動きを真似たり、真剣にページをめくったりしている姿を目の当たりにしました。

この経験から、絵本を読むのに言葉なんか関係ない、と確信したのです。

絵本を選ぶ時間

「自閉症の特性がある子どもたちが好む絵本ってどんなものだろう?」

「”日本だから”作れているものってなんだろう?」

と考えながら絵本を選ぶ時間は、僕自身にとっても、考察を深めたり、知識を整理するのに大変有意義な時間になりました。

言葉が分からなくても伝わる色や形。

たとえば、表情の変化や動作だけで物語が展開していくような絵本。

あるいは、動物や自然など“普遍的なテーマ”を描いたもの。

現地の先生にも生徒の特性などを色々ヒアリングしながら、日本語が分からなくても、色や構図から感情やテーマを読み取れるような作品を意識して選びました。

届けるということ

寄付というと、“与える行為”のように聞こえますが、

実際には僕の方が多くを受け取った気がします。

絵本を手にした子どもたちの目が輝いた瞬間、

その場の空気が少し柔らかくなったように感じました。

言葉を交わさなくても、伝わってくる「うれしい」「たのしい」という感情。

そのとき改めて思いました。

「“伝える”ということは、言葉だけの行為ではない。」

そこに想いがあるかどうかで決まるのだ、と。

先生方との会話から見えたこと

先生方からは、

「子どもたちにとって、絵本は新しい刺激になり、みんなとても気に入っています」

「早くもボロボロになってきました」

という言葉をいただきました。

絵本は、単なる読み物ではなく、

“心の対話を生み出すツール”でもあるのだと改めて感じました。

絵本たちが活躍してくれていると聞き、僕も本当に嬉しく思います。

CAMさんでも、訪問についての記事を公開してくれました!

学びとしての支援

この経験を通して感じたのは、

「支援とは、一方的なものではなく、学びの循環なのだ」ということです。

僕は絵本を届けたつもりでしたが、

実際には子どもたちや先生方から多くのことを学ばせていただきました。

文化の違い、言葉の壁、教育の現実。

「伝えるとは何か」「想いを形にするとはどういうことか」を、より深く考えさせられるようになりました。

小さな一歩から、次の支援へ

この絵本の取り組みは、ほんの小さな一歩にすぎません。

けれど、子どもたちの笑顔を見たあの日から、

僕の中に新しい目標が生まれました。

今後は、絵本寄付を継続しながら、

「子どもたちの社会参加の場所やきっかけづくりにも取り組んでいきたい」と思いました。

魚をあげるのではなく、釣り方を教える。

その考え方を、少しずつプロジェクトに落とし込んでいきたいなと思っています。

おわりに

日本語で書かれた絵本。

小さな手がページをめくり、

指先が絵をなぞり、

そのたびに誰かの心が動いている。

「想いは、言葉を超えて届く」ということを、実感させられました。

ここで学んだことを、僕自身も仕事に反映していけるように、

一つひとつの行動を丁寧に積み重ねていきたいと思います。