活動報告

──ベトナムで出会った先生たちは、いつも子どもたちのことを真剣に考えていました。

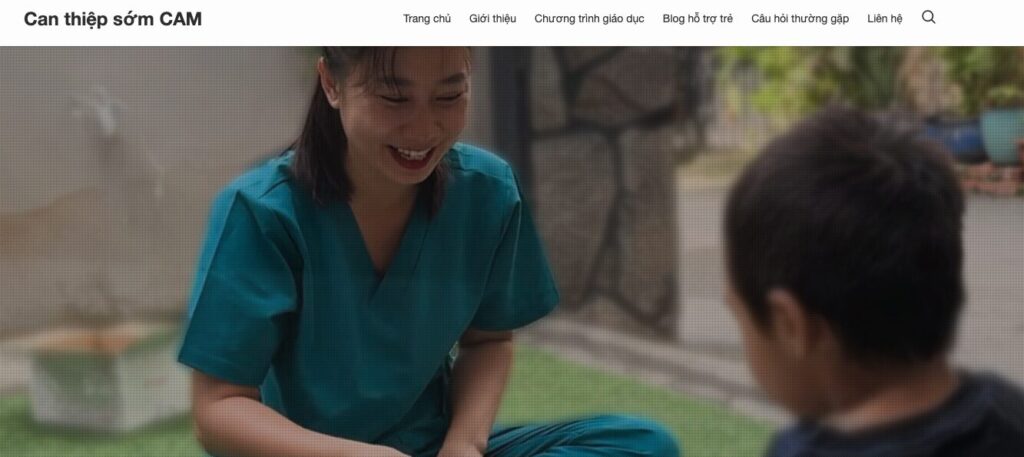

そんな姿に心を動かされ、社会貢献活動の一環として、ベトナムの自閉症の子どもたちを支援する学校「CAM(ホーチミン市)」「Happy Kids(ドンナイ省)」のWebサイトの立ち上げをお手伝いしました。

英語で自分の考えを伝えたり、相手の意図を汲み取ったりするのは、正直簡単ではありませんでした。

でもだからこそ、複雑なことをシンプルに置き換えて伝えたり、シンプルに置き換えるために敢えて概念を抽象化してみたりする中で得られた気づき、学びも多くありました。

また、相手の想いの本質に気づかされたりする場面も多くあり、支援する立場でありながら、この経験は僕自身にとっても大きな学びになりました。

改めて、関係者の皆様には、心からの感謝をお伝えさせていただきます。

具体的な支援内容や学校の概要については、下記にまとめさせていただきました。

最後までお読みいただけると嬉しいです!

WEB立ち上げに向けた具体的な取り組み

サイトの立ち上げでは、理念の整理やコンセプト設計から始まり、下記のようなサポートを行いました。

- 初期設定・ドメイン/サーバー環境の整備

- サイト全体の構成設計

- トップページ・主要ページ(コース紹介/FAQなど)の制作

- 保護者向けコンテンツの作成

- 現地チーム向けの「継続的発信」指導(テーマ設定・記事執筆ポイント)

そして、現地の先生方や子どもたちと関わる中で、Webや記事制作という「言葉の支援」だけでなく、子どもたちが“言葉以外でも楽しめる世界”を感じてもらえたらと思い、日本から絵本の寄付も行いました。

絵本を手にした子どもたちの表情を見て、“伝わることの喜び”をあらためて実感しました。

Happy Kids と CAMについて

「Happy Kids」は2024年11月1日に、「CAM」は2025年7月に、いずれもベトナム人のThanh先生によって開校された支援学校です。

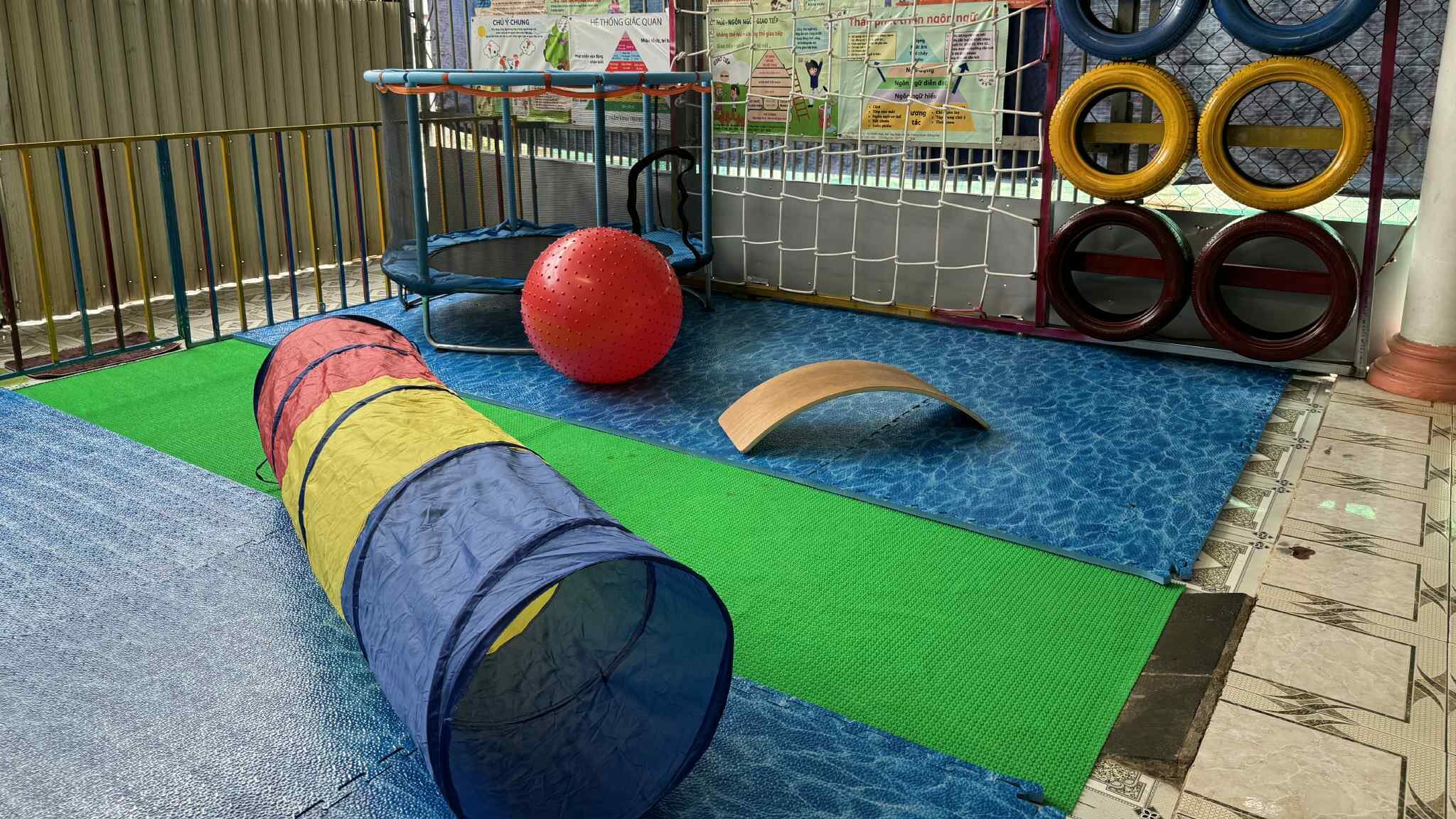

どちらの学校も、自閉症や学習遅滞、脳性麻痺などの特性を持つ、2〜8歳までの子どもたちを対象に、療育支援を行なっています。

子どもの特性や成長のスピードはひとりひとり異なるため、早い段階で、その子に合った向き合い方を見つけてあげることがとても大切だそうです。

そんな中、就学前プログラムや個別介入プログラムを中心に、子どもひとりひとりの発達段階に合わせたサポートを行えるのが両校の大きな特徴です。

例えば、言葉でのコミュニケーションが苦手な子どもたちには、PECS(絵カード交換式コミュニケーション)を用いて「伝える力」を育てるトレーニングを実施。

さらに、ABA(応用行動分析)やTEACCHといった支援アプローチを組み合わせることで、問題行動の軽減や自立支援にも取り組むことができます。

「言葉を発せない自閉症の子どもでも、意思や感情がないわけではありません。

むしろ彼らは、とても繊細で、才能に溢れています。

ただ、それをどのように伝えていいかを、まだ知らないだけなのです。」

温かい眼差しで生徒たちを見つめながら、Thanh先生はそう語ってくれました。

続けて「意思が伝わることを実感した瞬間、子どもたちの顔には笑顔が灯ります。トレーニングは『楽しみ』に変わり、成長のスピードは加速します。子どもたちの才能が花開いていく瞬間を目にできることは、最高の喜びです。」とも話してくれました。

実際、僕自身はベトナム語を話せませんし、もちろん彼らは英語や日本語を話すことはできません。

それでも、僕とコミュニケーションを取れる子どもたちの姿が、確かにそこにはありました。

──さまざまな手法を組み合わせることで、その子に特化した療育を行う

それができるのが両校であり、このことの大きさは計り知れないと感じました。

ちなみにCAMという名前は二つの想いから付けられた名前だそうで、

①Company(伴走)、Ability(能力)、Miracle(奇跡)の頭文字から込められた想い

②ベトナム語でオレンジ(みかん)を意味する「Cam」から込められた「明るい未来への想い」

があるそうです!

- Company(伴走):

CAMは、押し付けるようなやり方で子どもたちに「教える」のではなく、心安らぐ友達のように、子どもたちと同じ呼吸と感情で寄り添います。 - Ability(能力):

すべての子どもは、たとえその表現方法が普通の子どもと異なっていても、内なる能力を持っています。CAMは、一人ひとりの子どものペースを尊重し、その可能性を解き放ちます。 - Miracle(奇跡):

奇跡とは、大きな前進ではありません。子どもが相手の目を見ること、「お母さん」と呼ぶこと、順番を待つこと、あるいはただ積極的にハグすることを覚えた瞬間のことです。CAMは、どんな小さな一歩も奇跡だと信じています。 - Cam(ベトナム語でみかんの意味):小さくも、明るく、温かい、甘い未来への希望

改めて、とても素敵な名前ですよね!

キウイくん

キウイくん学校の様子や立ち上げたサイトの様子はこちらからご確認いただけます。

出会いと支援のきっかけ

2024年の5月、私がベトナムに滞在していた際、偶然Thanh先生と知り合いました。

滞在中は、何かと気にかけてくださり、現地文化の体験や理解につながる機会を多く設けていただきました。

僕自身もお礼に何か恩返しがしたいと考えていたところ、Thanh先生が学校を設立するということだったので、協力を申し出ました。

ベトナムの自閉症支援の課題

ベトナムの自閉症支援の課題はとても複雑です。

あくまで僕個人の見解ではありますが、現場を見ていて感じたのは、「家庭の負担」・「経済的な制約」・「先生の人材不足」という3つの課題が相互に絡み合っているということでした。

支援が必要な子どもは、癇癪を起こしたり突発的な行動をとることも多く、家庭でのケアには大きなエネルギーが必要です。

そのため、お母さんや家族が仕事に出ることが難しくなったり、正しい対応方法を学ぶ機会が限られていたりします。

結果として、精神的にも経済的にも家庭が追い詰められるという現実があります。

一方で、学校側にも深い悩みがあります。

特別支援教育の専門人材を確保することが難しく、先生の数が限られてしまうため、受け入れられる子どもの数にも制約が生じます。

資金的に余裕がない学校では、授業料を上げにくく、結果として先生の待遇改善も進まないという負のループが生まれています。

家庭も学校も、どちらも苦しんでいる。

お互いを責めることなく、どうにか子どもたちの未来を支えようとしている──

その姿を目の当たりにして、胸が締めつけられる思いがしました。

※あくまでも、現場を見て僕が個人的に感じたことです

僕にできること

本来であれば、授業料を下げる仕組みづくりや、寄付金を集める活動のほうが、根本的な支援につながるのかもしれません。

ただ、今の僕にできることは限られています。

だからこそ、現地の先生や保護者の「想いを伝える場」を作ることが、第一歩だと感じました。

その思いから、学校のWebサイト制作と記事制作の支援を行いました。

この取り組みが、現地の人たちが自ら発信し、支援の輪を広げていく“きっかけ”になればと願っています。

今後の展望

こういった体制構築は、一度作って終わりではありません。

今後は、Web運営のサポートを続けながら、寄付金や経済的支援の仕組みづくりも模索していきたいと思っています。

そして、このプロジェクトを通して、「魚をあげるのではなく、釣り方を教える」という考え方を、より具体的な形で実現していけたらと考えています。

もし、この想いに共感し、何かの形で関わってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらからご連絡ください。

小さな一歩が、大きな支援の輪につながると信じています。